编者按:

七千余年文脉绵延,五溪大地底蕴悠长。怀化不仅是一座城的名字,更是一部镌刻在时光中的文化简史。这片沃土,不仅孕育了文耀中华的高庙文化,也滋养着农耕的质朴、巫傩的神秘;既留存着“书通二酉”的传奇、屈原涉江的诗魂、商道往来的繁华,也镌刻着革命烽火的印记与抗日受降的荣光。

为唤醒历史记忆、彰显文化自信,本报特推出《福地怀化·文化简史》系列作品,循着高庙遗址的陶纹、五溪龙舟的鼓点、古商道的蹄痕、舌尖上的味蕾、歌行千年的乐动,深入挖掘高庙、巫傩、和平等多元文化的动人故事,以散文化的笔调,展现一个立体、生动、深邃的人文怀化。敬请期待。

凤起高庙:远古文明的璀璨之光

怀化日报特别报道组 肖军 李青青

五溪大地,是古老而神秘的“南蛮”之地?

高庙遗址的惊世出土,划破千年迷雾,颠覆了世人的传统认知。

当秋风带着沅水的滋润扑面而来,循着凤鸟图腾指引,我们来到了洪江市安江镇岔头乡岩里村,在橘林旁的高庙遗址,试图推开远古文明的时空之门,撩起“凤起高庙 文明根脉”的神秘面纱,在历史的褶皱里寻觅中华文明的早期印记。

航拍高庙遗址(全媒体记者 潘雨 摄)

惊世启幕:打开通往远古文明的神秘之门

千里沅江,从贵州大山奔腾而来,一路裹挟着泥沙沃壤,在五溪大地千回百转。行至安江盆地,孕育出一方狭长丰饶之地,成就了世所罕见的“物种变异的天堂”。

高庙遗址标志碑

穿越千年风霜的高庙寺,高庙遗址静卧在沅水北岸的高台上,遗风犹在。古树裂纹里镌刻着时光印记,脚下遍地散落的螺壳沉淀着历史的尘沙。

层层叠叠的螺壳,是高庙先民生活的轨迹。高庙遗址于1985年9月全国第二次文物普查时被发现。1991年、2004年、2005年、2024年先后对其进行了四次科学发掘。

高庙遗址文化层的最大堆积厚度达7米多,主体遗存属新石器时代贝丘遗址,划分为高庙下层遗存和高庙上层遗存。高庙下层遗存距今7800~6600年,因出土了大量精美、珍贵的文物,被学术界命名为高庙文化。

当考古人员拂去历史的尘烟,发掘出土大型祭祀场所、白陶制品、碳化稻谷粒等文物时,展开的是一幅高庙先民在沅水流域祭拜、劳作的多彩画卷。

从出土的3万余件遗物和标本看,7800年前居住于此的先民们种稻、建房、烧陶,袅袅炊烟升腾人间烟火气,隐隐透出中华文明起源的一缕曙光。

2004年3月,遗址中挖掘出一具距今约7000年的女性人体骨骼,其下垫有编织的多孔竹席。出土时竹席虽已完全碳化,但印在地面上的图案仍然十分清晰,制作工艺考究精湛,比浙江良渚文化遗址发现的竹席要“年长”2000多岁。

高庙遗址博物馆

惊叹之余,坐落在发掘现场的高庙遗址博物馆赫然映入眼帘,主体建筑恰似“一粒种子”,形态生动,线条流畅,尽显远古和自然之美。

馆内共展出文物和标本500余件,全面展示了高庙遗址的历史价值和文化内涵,其中一个展柜内放有一颗距今约7400年的碳化稻谷粒,格外引人注目,这是湘西地区迄今为止年代最早的稻作文化遗存。

高庙遗址出土的稻谷粒

碳化稻谷粒和这里出土的陶器、石器一样,宛如一部无字史书,向人们展示着先民们刀耕火种、筚路蓝缕的智慧和勤劳,又犹如一把“密匙”,打开了通往远古文明的神秘之门。它是安江农耕文明的火炬,照亮了先民生产方式的划时代变革之路。

上下七千年,古今两神农。人们将此与诞生在这片土地上的杂交水稻联系起来。与高庙遗址东西相对,隔江相望的安江农校,彼此直线距离不足1500米。

安江盆地这片土地开启了火耕水耨时代,先民从渔猎向农业耕作的生产方式过渡。20世纪60至70年代,在安江农校工作的袁隆平研发了杂交水稻,让一粒种子改变世界。是巧合,还是冥冥之中暗藏玄机?千年的延续和传递赋予了这一文化遗址更多的传奇色彩。

碳化稻谷粒与杂交水稻,高庙遗址与安江农校,远古与当下,是一粒种子的前世今生,也是福地怀化的有力印证,更是中华文明的世代传承。

高庙遗址的发掘,填补了沅水流域新石器时代区域考古学文化的空白。系列光环接踵而至,为它的价值写下生动注脚:2005年,它被评为“全国十大考古发现”;2006年,被列为全国重点文物保护单位;2021年,入选“中国百年百大考古发现”名单。

在中华文明起源的漫长画卷中,它无疑是浓墨重彩的一笔。

白陶之韵:揭开史前第一次艺术浪潮的尘沙

作为中华文明的重要名片,陶瓷是重要观察窗口。

在高庙遗址博物馆,展柜里经过修补的精美白陶,质地极为细腻,色泽纯净如雪,纹饰栩栩如生。

高庙遗址出土的双曲颈白陶罐

穿越7800年,聆听白陶的时空对话,当灯光掠过展柜里的白陶,白陶的纹饰中流转出光彩,不仅折射出先民的极致追求,更诉说着古人对天地造化的艺术诠释。

考古发掘,充满艰辛。曾参加高庙遗址前三次挖掘的洪江市文物管理所原副所长伍元宁介绍,1991年首次发掘时收获不大,惊喜出现在2004年的第二次发掘。

在一层探方,一个较为完整的白色陶罐露了出来。“太美了!”现场一片欢呼声,陶罐颈部和肩部各戳印有东方神鸟的图案,虽经7000多年的浸润,依旧清晰可见。接着,在同一层探方内,两排陶罐呈弧形状展现在人们面前,虽已破损,仍让人惊诧不已。

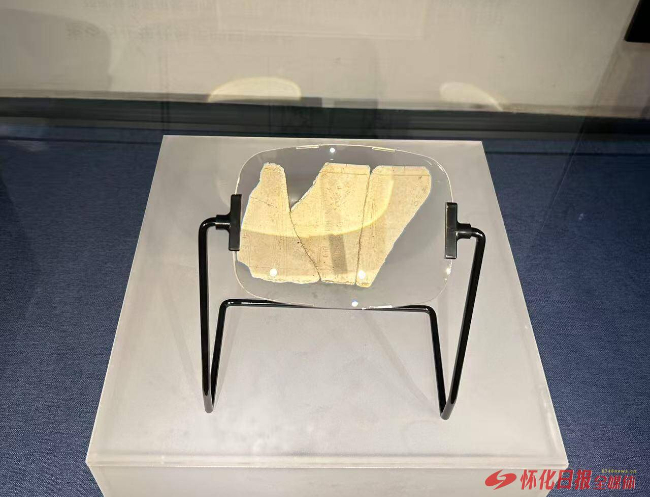

迄今为止高庙遗址出土时间最早的白陶残片

当白陶出土时,负责高庙遗址发掘的湖南省文物考古研究院研究室原主任、二级研究员贺刚情不自禁地吟出两句唐诗:“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。”

白陶的发明,是高庙先民的一项创举,堪称古代陶器史上的一个重要里程碑,是陶器的先声。

陶器上的神鸟,更具有深厚的图腾意蕴。在高庙先民的潜意识里,它是一种能载物升天、拥有超凡力量的神灵。展厅内一组凤鸟纹陶罐生动展现了这种信仰:有的凤鸟双翼载着太阳,有的载着八角星,有的载着獠牙兽面,还有的鸟形图像呈倒置状态。

高庙遗址出土陶器上各类凤鸟及组合形象示意图

中国上古神话中有“日载于乌”的记述,这里的“乌”便是凤鸟。高庙文化陶器上的凤鸟载日图像,正是这一神话故事的生动写照。而“太阳崇拜”,也是远古先人追求天人合一的一种精神情结,2005年4月,高庙遗址便出土了绘有逼真“红日”形象的“太阳”彩陶。

凤起高庙,文耀中华。

据介绍,此前认为沈阳新乐遗址出土的木雕鸟纹权杖、浙江余姚河姆渡遗址出土的双鸟朝阳纹象牙蝶形器、陕西宝鸡仰韶文化遗址出土的鸟龙纹细颈彩陶瓶,均距今约7000年,是凤鸟最早的实物形象。由于高庙遗址出土了距今约7800年的凤鸟纹陶器,因此,学术界认定凤凰图像始于高庙。

这展翅高飞的神鸟,是目前所知中华民族创造的第一只神鸟,也是中华民族的图腾之一——凤凰的祖型。

獠牙兽面纹则更显神秘威严。眼睛巨大而深邃,獠牙夸张,仅仅是看一眼,就能感受到强烈的视觉冲击。贺刚推测,它在当时的祭祀仪式或者部落信仰中,獠牙兽面纹可能起着守护、辟邪的作用,是人们祈求神灵庇佑的精神寄托。

沉醉在一件件艺术品中,遥想高庙先民在没有现代工具的年代,仅用尖锐的石器或者骨器在柔软的陶坯上精心刻画,线条流畅自然,疏密得当,犹如精心谱写的乐章,雕刻技术令人惊叹。

“高庙文化无器不獠牙,无器不神鸟。”中国社会科学院考古研究所研究员王仁湘表示,高庙文化白陶艺术的主要意象是太阳崇拜,日乌(阳鸟)、獠牙神面和太阳图形是其3个主要艺术要素。

这些凝聚着先民智慧与信仰的高庙白陶,连同陶器上那些充满神秘力量的纹饰,并未止步于沅水流域,而是不断向周边其他区域传播开来,直至影响到淮河以南的大半个中国。这种跨越地域的文化辐射,被考古学界视作中国史前时期的第一次艺术浪潮,以其独特的审美与精神内核,引领着当时东方大地上的艺术创造。

“目前发现的中国新石器时代早中期的图像资料,高庙文化陶器表面图像的种类最多样,构成最复杂,内涵最丰富,艺术最高超,凤鸟、獠牙兽面等均为最早出现,是中国史前时期精神生活最丰富、艺术水平最高的文化。”中国社科院学部委员、河南省文物考古研究院院长王巍曾用七个“最”字盛赞高庙文化。

而今,当我们穿透数千年迷雾,仿佛仍能望见高庙先民的身影:他们将渔猎而来的丰获、亲手淘洗塑形的陶器,供奉于庄严的祭台之上,以敬畏之心轻声问询,默默祈愿着四时风调、万物丰饶。

文明溯源:中华文明的重要起源地之一

创烧我国年代最早的白陶制品,只是高庙先民的创举之一。

已故文化人类学专家、湖南省文史馆馆员林河曾说,在高庙遗址挖掘了60余个“世界之最”,高庙文化是中华文明的一座里程碑,也是世界人类文明史上的一座丰碑。

这里,拥有太多的远古智慧和历史惊叹。

高庙先民已具有天圆地方宇宙观的认知。高庙下层遗存早期陶器上出现了迄今为止年代最早、形态最原始的刻划八角星图像。它由方、圆两种符号构成,和太阳纹近似,但其内部有两层图案,最里层为一个方框,以表示大地四方,方框外则被一个圆圈环绕,表示圆形的天。

高庙下层遗存早期陶器上出现了八角星图像

高庙先民发明了我国年代最为古老的太阳历。反映它的实物同样是八角星图像,它是原始日晷的表征,是用立杆测影的方式来确定太阳运行的周年规律。这种图像在洞庭湖区、长江中下游,以及黄河流域和辽河流域的诸多新石器时代文化中均有发现,但时代均较晚。

高庙先民创造了最早最神奇的八角星图像。将这个八角星符号与后来的八卦空间模型对照看,可以确定与后来出现的河图、洛书、易经八卦等都有关系,其影响经沅水到洞庭湖、到安徽、到山东、到辽东半岛,差不多影响了大半个中国。

高庙先民初创了中国年代最为古老的神灵体系。这个神灵体系被后世诸多考古学文化传承,且代代相续。陶器上流行以太阳、凤鸟、高山、流水等为主题的宗教艺术图像是其实证。

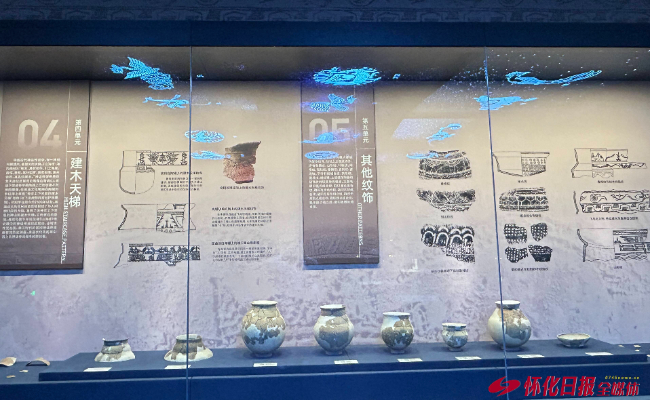

高庙遗存早期陶器上,出现建木天梯的图像

高庙先民初创了古神话传说。在高庙文化陶器上装饰有供神灵上下天庭的建木天梯和高山图像,其含义与《山海经》所录情形相契合,表明高庙先民是中国上古神话传说母本的原创者。

高庙文化先民初创了我国年代最为古老的数理法则。典型物像是八角星图案(西汉《周髀算经》数之法出于圆方,圆出于方,方出于矩……后世勾股定理之祖)。

高庙文化先民初创了我国年代最为古老的诸多艺术构图法则,体现为陶器装饰图案中出现的二方连续、对称等分、对半拆分、带状层叠和二元复合等各种规范的构图技法,由此奠定了东亚传统美学的基础。

“以沅水流域为中心的高庙文化分布区,是中华文明的重要起源地之一。”在贺刚看来,高庙先民的诸多初创和发明,远远超出了我们以往对上古人类聪明才智的想象,无疑是研究中华上古人类思想史、艺术史、自然科学史起源和发展弥足珍贵的宝库,对我们重新认知中华文明起源核心元素的构成,以及中华文明的发源与形成具有至关重要的意义。

在这片山川河谷中,高庙先民们留下了神秘的初创印记。那些散落的陶器碎片上,精美的凤鸟纹、八角星纹、太阳纹和獠牙兽面纹镌刻着时光的密码。

这些纹饰不仅是自然万物的艺术再现,更凝聚着古人对生命轮回、四季变迁的深刻感悟与虔诚敬畏。这些源自生活本真的艺术创造,塑造了中华民族独特的审美观念、哲学思想和社会伦理,构成了中华文化深刻而丰富的内涵。

波光粼粼的沅水静静流淌,一次次回望高庙遗址,尽览博大文明气度,遥想当年,何其壮观。

近年来,神秘而独特的高庙文化一直吸引着考古界的探索研究,无数考古学专家参观高庙遗址后,无不感叹高庙文化是史前文明的璀璨星光。

“仔细观察每一件文物,仿佛都能听到远古的呼唤。”王仁湘参观了高庙遗址博物馆后,用“震撼”二字表达了他的观感。在他眼里,高庙文化就像一座巍峨的山峰,承载着历史的记忆,引领着文明的发展方向。

王仁湘认为,高庙文化是中国南方地区新石器时代文化的杰出代表,其独特的艺术风格和宗教信仰对后世产生了深远的影响。同时,高庙文化与其它地区的新石器时代文化存在着密切的联系和交流,这种交流促进了中华文明的多元发展。

“高庙文化的陶器形态及其精神信仰曾经广泛向外传播,在空间上影响了大半个中国,在时间上影响到了商周时期,对中华文明的进程产生了深远影响。”谈起高庙文化的价值,湖南大学郭伟民教授娓娓道来。

随着高庙遗址的重大考古发掘,7800年前高庙先民的诸多初创与发明得以重现,仿佛一夜之间,五溪之地一洗“南蛮”的恶名,跨入中华文明远古正史。让人不禁为之赞叹:高庙,高妙!

高庙遗址现场

事实上,高庙遗址核心面积约3万平方米,但目前仅揭示2100平方米。地下还有很多未知等待后续的发掘和研究。

曲径通幽的高庙文化遗址,沉淀着太多的历史之谜,给人留下了无限遐想……